氧化亚氮(N2O)是一种强温室气体,对臭氧层具有强破坏性。在IPCC的温室气体管理框架下,N2O被认为是农业活动导致的间接排放。因此,河流N2O通量被假设随硝酸盐负荷以一个固定的排放因子EF5r (0.26%,[N2O]/[NO3-])线性增加。由于全球河流的高度异质性,原位排放因子在0.005%至7%之间波动,受到的约束很差。我们对全球河流N2O排放模式的理解是碎片化的,主要集中于污染较为严重的河流。简单而碎片化的认知阻碍了我们对全球河流N2O排放的潜在机制的理解和对人类影响的量化,进而影响了N2O减排策略的制定。

近日,北京大学环境科学与工程学院籍国东教授课题组在National Science Review(《国家科学评论》, NSR)发表论文,发现自然河流普遍存在由硝酸盐决定的N2O排放基线,人类活动污染物输入导致基线排放整体上移和排放热点的出现。对氨氮和有机污染的有效控制可以消除热点排放,其中消除全球农业河流11%和城市河流14%热点的减排效果分别为51.6%和63.7%,而通过去除硝酸盐降低基线排放则是一项长期挑战。该研究为全球河流N2O可持续减排及工程管理提供了参考基线和科学依据。

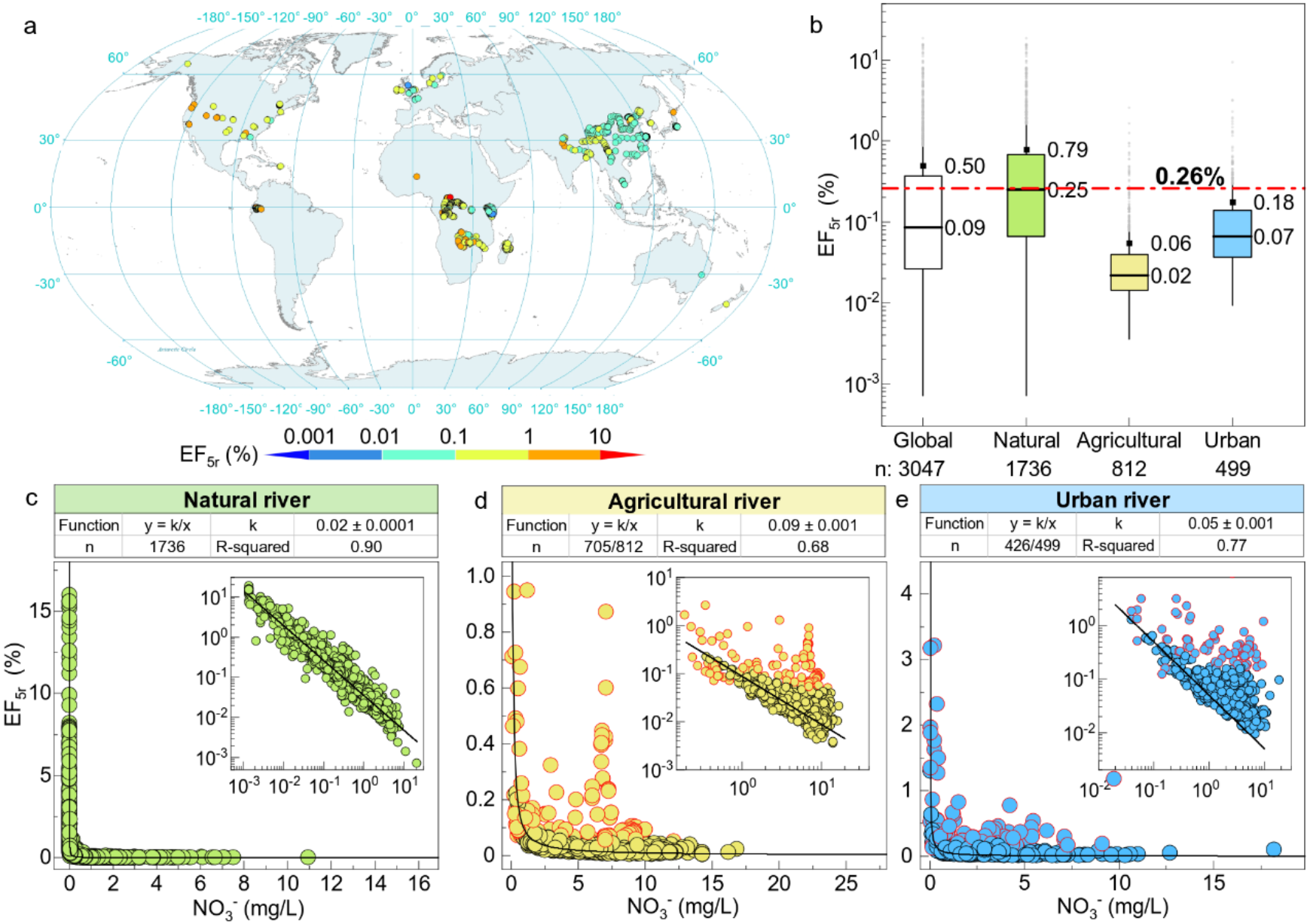

本研究对全球3047个不同类型河流N2O排放因子数据集进行了荟萃分析,发现EF5r的变化幅度在5个数量级以上,平均值为0.50%,大于IPCC采用的0.26%,且在不同类型的河流中存在显著差异,自然河流(0.79%)显著高于农业河流(0.06%)和城市河流(0.18%),该结果强调了分类型估算全球河流N2O排放的重要性。更为重要的是,我们发现自然河流具有普适性的N2O排放基线(EF-lines,EF5r = k/[NO3-], k = 0.02),人类活动导致农业河流和城市河流的排放基线显著提升,k值分别增至0.09和0.05。深入分析发现,农业河流和城市河流分别有11%和14%的样点偏离基线,成为N2O排放的热点。

图1. 全球河流N2O排放基线

河流N2O可持续减排策略

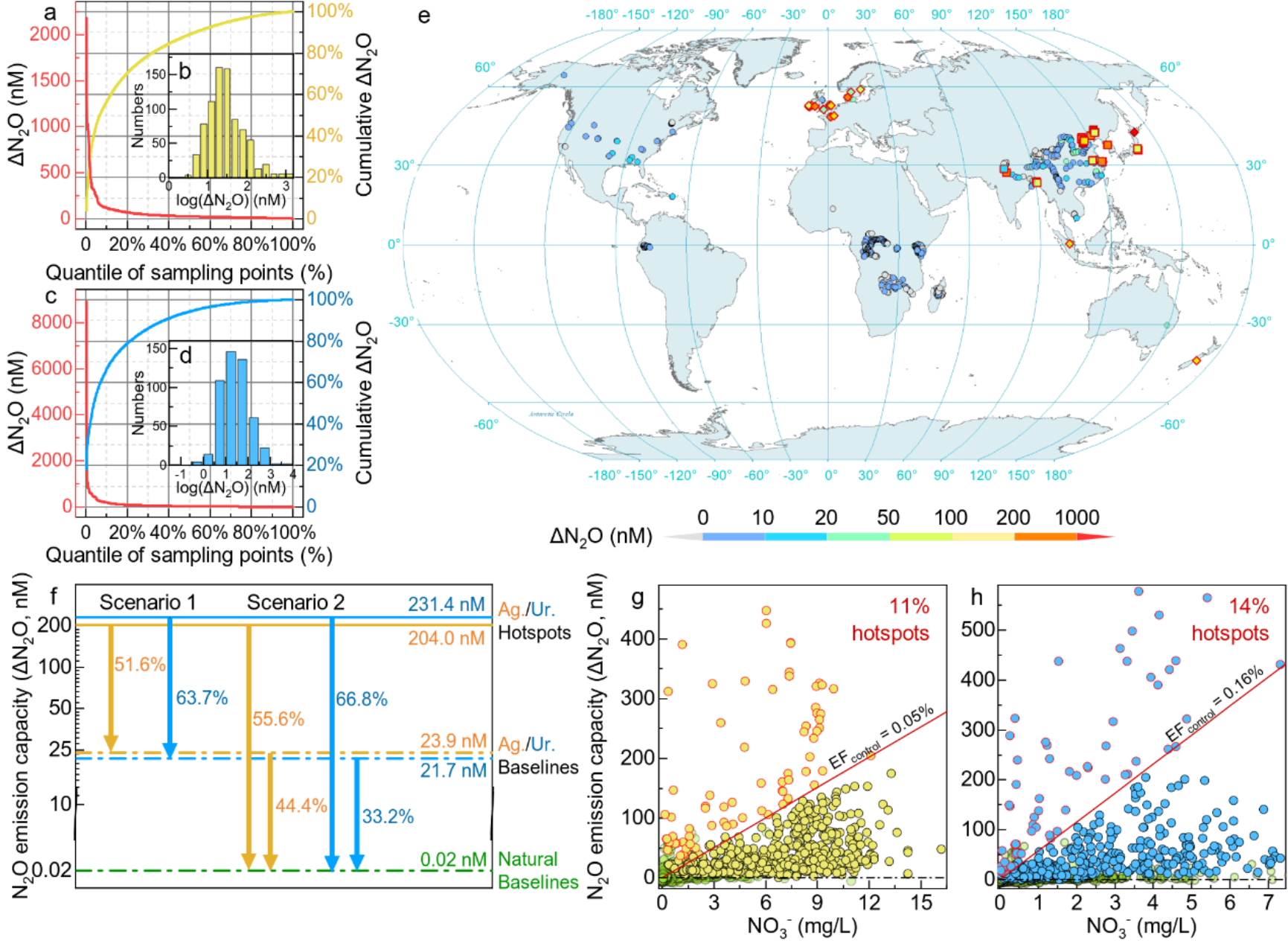

人类农业生产和城市生活导致N2O排放基线整体上移和排放热点出现,产生农业和城市河流两种不同类型的N2O排放模式。农业河流以面源为主,基线排放更高,k值增至0.09;城市河流由点源主导,热点排放更为显著。机理分析发现,硝酸盐是决定基线排放的主因,氨氮和有机污染则导致热点排放。基于不同类型河流N2O排放基线和模式,我们探究了全球河流N2O可持续排放策略。结果表明:有效控制氨氮和有机污染,无需控制硝酸盐,即可消除农业和城市河流N2O排放的热点区域。其中,消除全球农业河流11%和城市河流14%热点的减排效果分别为51.6%和63.7%。但是,如果进一步将农业和城市河流的排放基线降低至自然河流的水平,则需控制硝酸盐;如果以更高的成本修复80%以上的样点,其N2O减排量仅为44.4%(农业河流)和33.2%(城市河流)。因此,全球河流N2O可持续减排首要策略是消除热点地区的有机和氨氮污染,具体的工程管理措施是提高城市污水的收集和深度处理能力,加快农业和农村生态环境综合治理进程。

图2. 全球河流N2O可持续减排策略

小结

本研究通过建立全球河流N2O排放基线,揭示了农业和城市两种不同类型河流N2O排放模式及驱动因子,发现硝酸盐是决定基线排放的主因,有效控制氨氮和有机污染可消除全球河流一半以上的N2O排放。这一发现对农业和城市河流分类治理工程具有重要价值,有助于制定更有效的河流可持续管理策略。

该研究得到了国家自然科学基金联合基金重点项目(No. U22A20557)和国家自然科学基金项目(52379084)的支持。研究成果以“Sustainable management of riverine N2O emission baselines”为题,于2024年12月10日在线发表于《国家科学评论》(National Science Review)。北京大学环境科学与工程学院籍国东教授为论文通讯作者,北京大学环境科学与工程学院王硕博士为论文第一作者,河海大学直伟教授,德国马普所李盛结博士和英国克兰菲尔德大学吕涛博士为论文主要合作者。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwae458